Модели ферментативного катализа

Ферменты представляют собой высокоспециализированные белковые катализаторы,

ускоряющие течение биохимических реакций в сотни тысяч, миллионы раз. Любое

ферментативное превращение начинается со связывания молекул субстратов с

активным центром фермента и завершается разрывом этих связей. Гипотеза об образовании лабильного субстрат-ферментного комплекса

была впервые высказана в 1902 г. Брауном и Анри. Пытаясь дать

количественное толкование явлению насыщения амилазных реакций субстратами Анри в

1904 г. допустил, что реакция образования фермент-субстратного комплекса

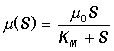

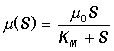

находится в равновесии и вывел уравнение начальной скорости реакции

К этому же уравнению пришли в 1914 г. Михаэлис и

Метен, а позднее в 1925 г. Бриггс и Холдейн,

которые получили аналогичное выражение в предположении квазистационарности

реакции образования фермент-субстратного комплекса. В 1943 г. Чанс

экспериментально подтвердил образование такого комплекса спектрофотометрическим

методом и проследил за изменением его концентрации в ходе реакции,

катализируемой гемосодержащим ферментом пероксидазой. В 1930 г. Холдейн

распространил теоретические представления о фермент-субстратном комплексе на

случай двусубстратных и обратимых реакций и постулировал существование различных

фермент-субстратных, фермент-продуктных и фермент-ингибиторных промежуточных

комплексов. В настоящее время множество таких комплексов экспериментально

изучено.

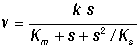

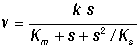

Учет наличия ингибиторов в системе, в частности в случае, когда в качестве

ингибитора выступают молекулы субстрата, образующие как активные, так и

неактивные комплексы с субстратом, приводит к более сложным нелинейным

выражениям для скорости реакции:

Наличие такого типа нелинейности обусловливает важные свойства ферментативных

систем:

- множественность стационарных состояний;

- колебательный характер изменения переменных;

- квазистохастические режимы.

Анализ кинетических

особенностей различных схем ферментативных реакций с помощью представлений на

фазовой плоскости и в параметрическом пространстве, детально представлен в [Иваницкий Г. Р., Кринский В. И., Сельков Е. Е. Математическая биофизика клетки].

Дополнительная информация:

© 2001-2026 Кафедра биофизики МГУ